科研动态

近日🥟,国际著名材料期刊《Advanced Materials》在线发表了杏宇平台注册合成科学创新研究中心庄小东教授联合机械学院张希教授的最新成果“A Porous Li–Al Alloy Anode toward High-Performance Sulfide-Based All-Solid-State Lithium Batteries”🤲,该研究通过简单的机械混合及冷压技术,制备了多孔疏松的Li–Al合金负极(LiAl-p)并将其应用于硫化物全固态电池。

这种疏松锂铝合金负极基硫化物全固态电池,具有创记录的室温下临界电流密度(50 mA/cm2)👩🏫,而传统硫化物电解质的锂金属对称电池临界电流密度一般不超过1mA/cm2🍫,表现出极大的应用优势;此外,疏松锂铝合金负极的全固态电池,表现出超长时间稳定性(5000h对称电池循环)和面容量(NCM全电池🧒🏿🧑🏽✈️:11.9 mAh/cm2),而传统锂金属对称电池稳定性大多不超过100小时。通过原位拉曼、理论计算、TOF-SIMS🤹🏿、FIB-SEM等表征证明了其多孔性有利于缓解体积膨胀:17% (该论文疏松锂铝合金) vs 66%(致密锂铝合金) vs 125%(铝负极),维持界面稳定性起到至关重要的作用。

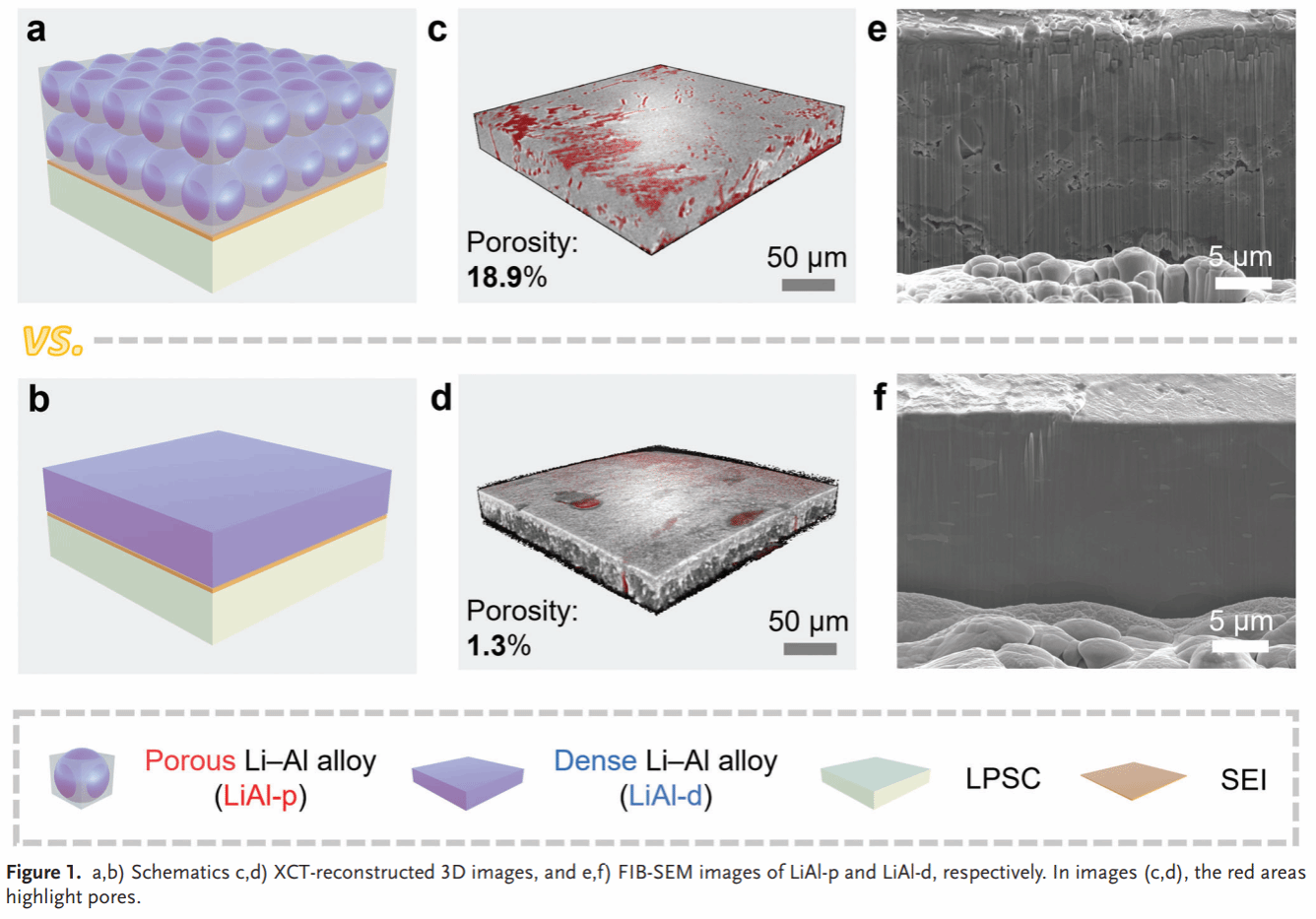

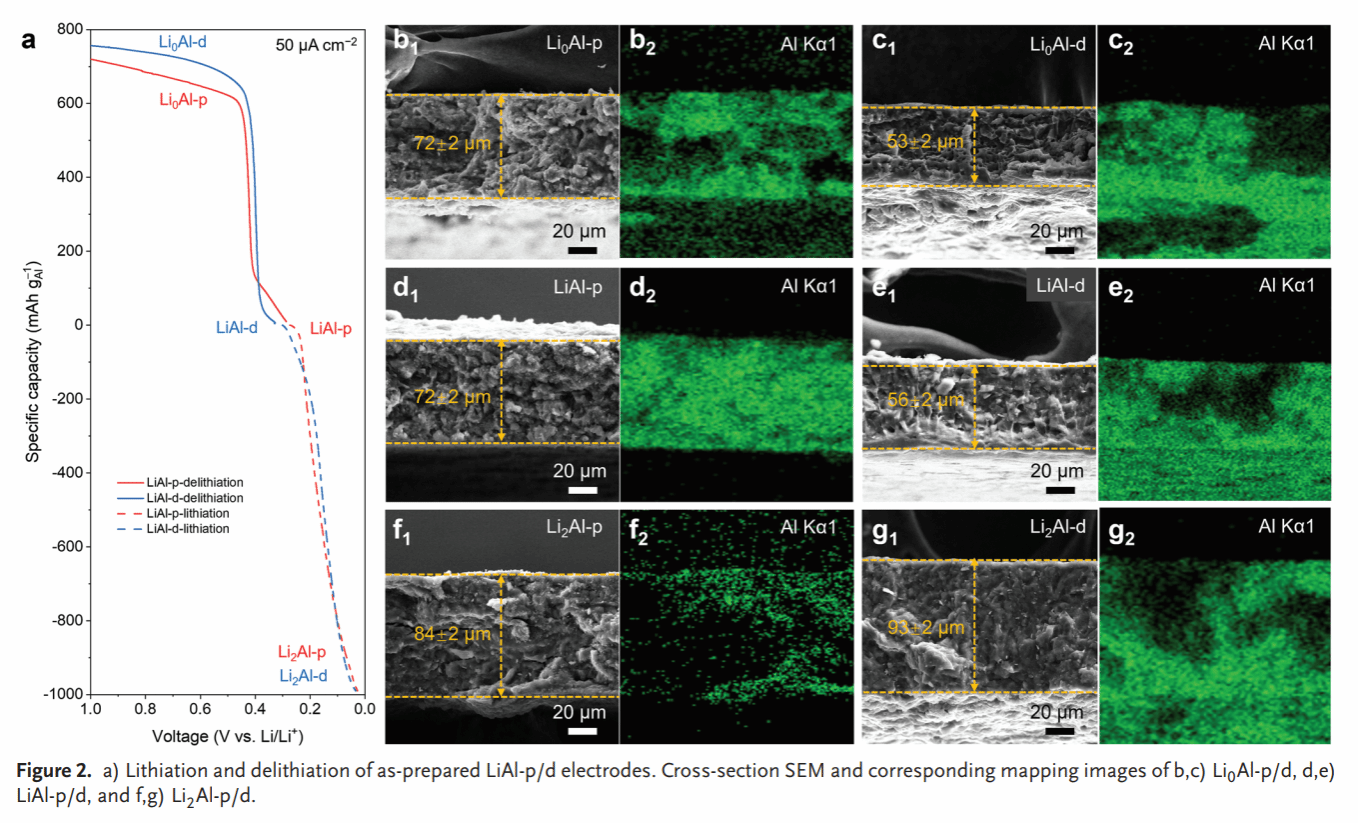

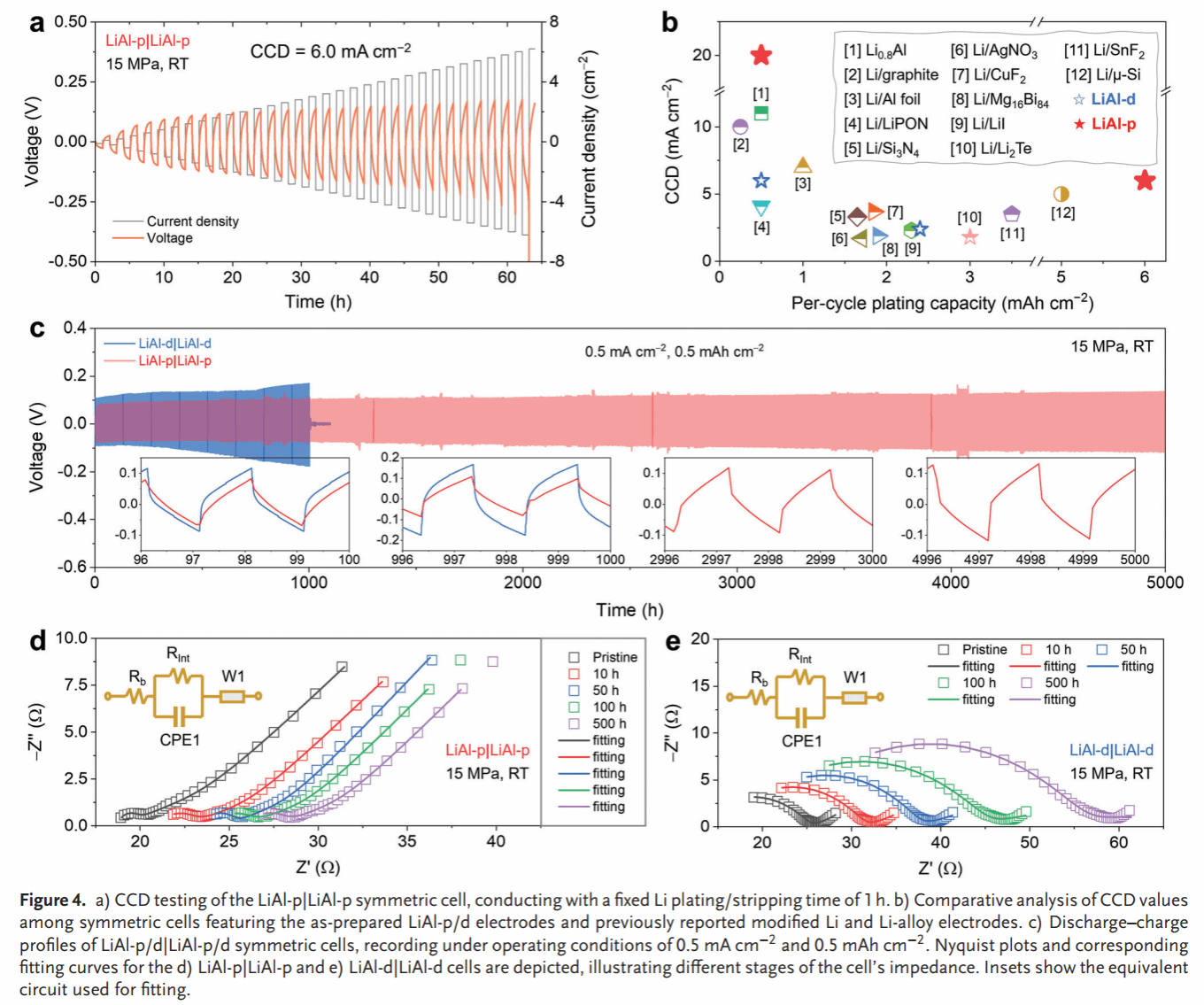

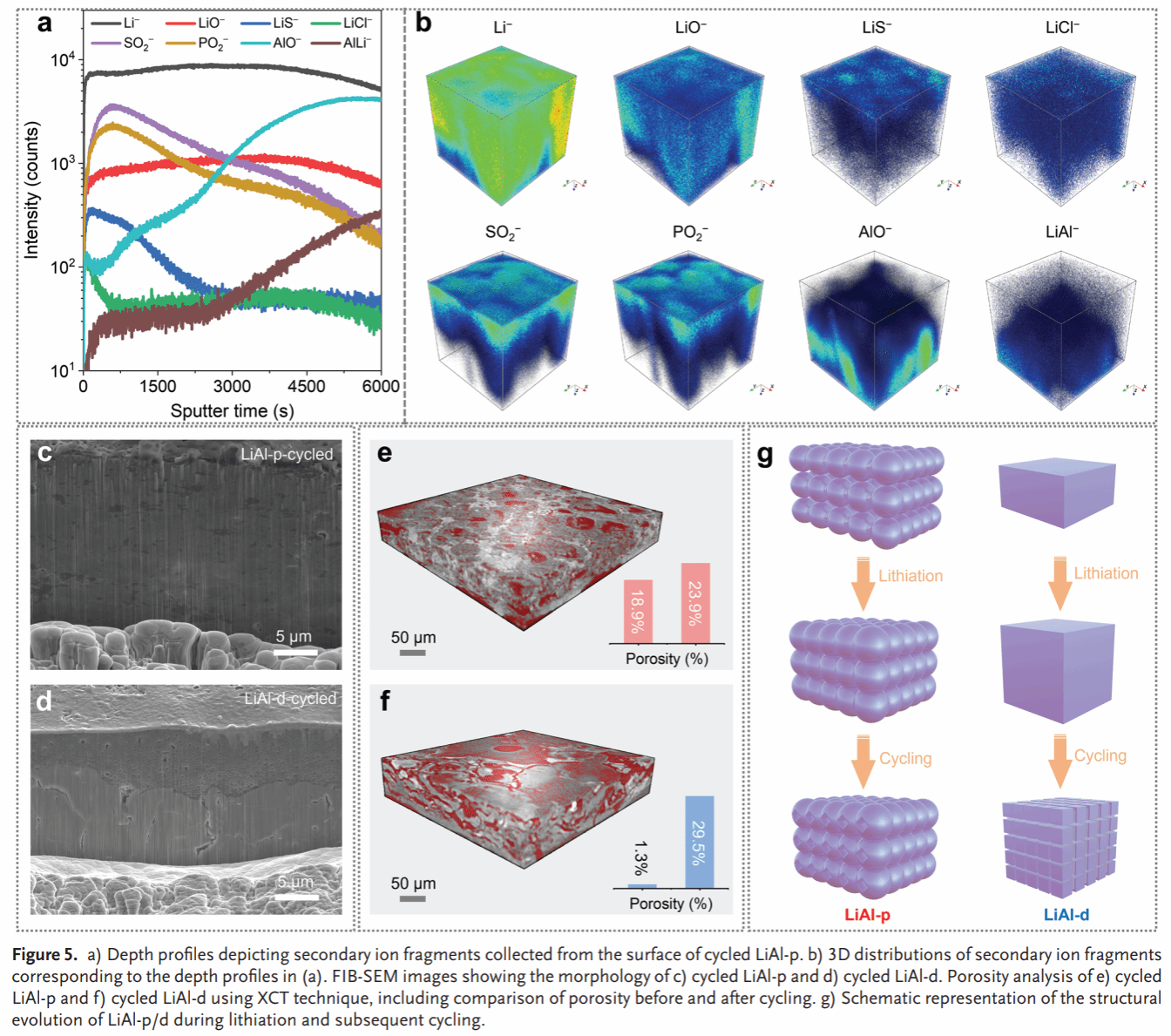

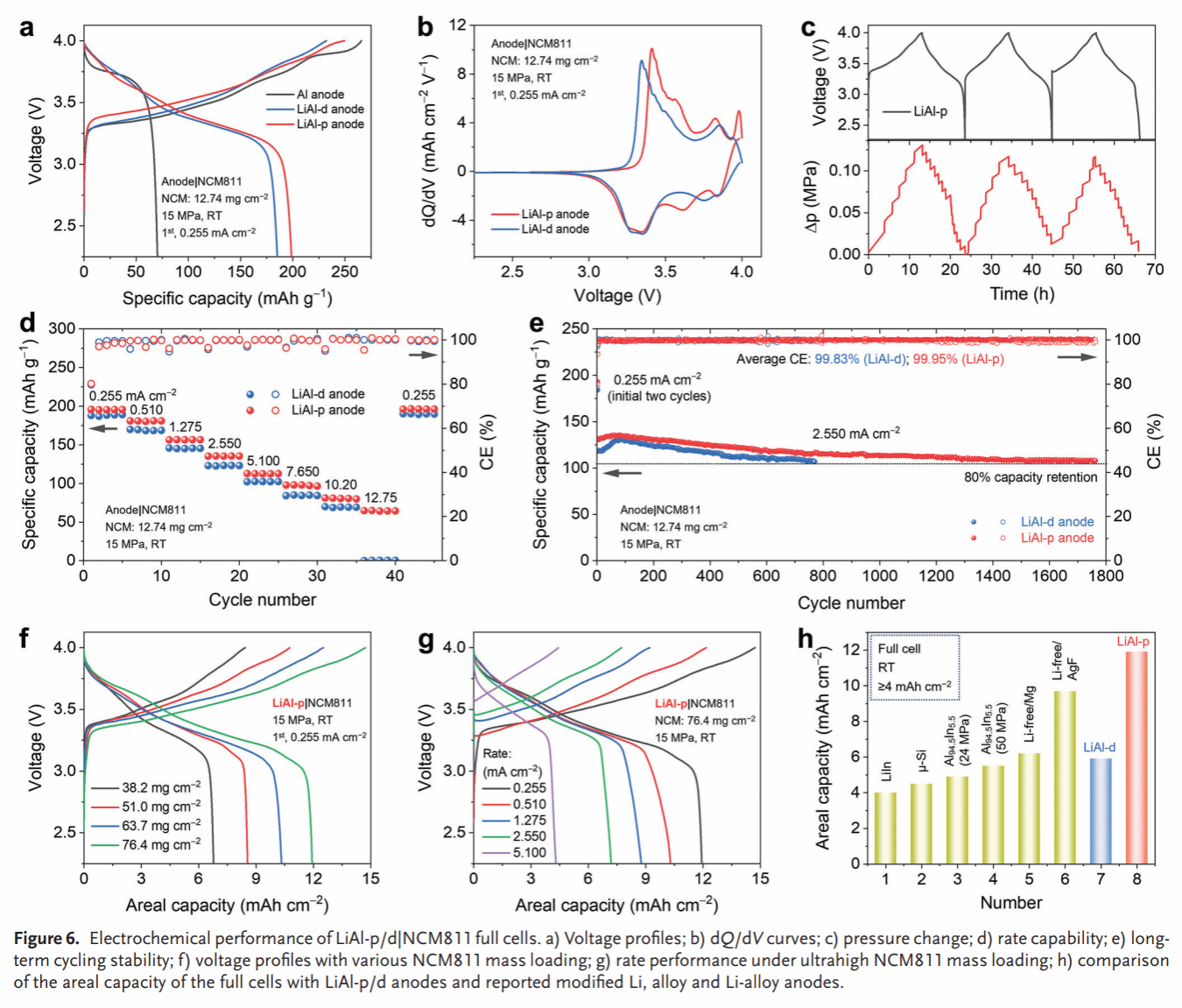

相比于致密的Li–Al合金负极(LiAl-d)🕸,LiAl-p在脱嵌锂过程中具有更小的体积变化(66% vs 17%)(图2)。通过原位拉曼光谱以及分子动力学模拟发现Li–Al合金负极与SSE具有高的化学/电化学稳定性🤜🏽,同时Li–Al合金表面残留的含氧基团能与SSE反应形成稳定的SEI(图3)。基于LiAl-p的对称电池具有创纪录的临界电流密度(6.0 mA/cm2)和脱嵌锂稳定性(5000 h)(图4)🦎。对循环后的LiAl-p进行表面成分(TOF SIMS)和内部结构(FIB-SEM🛷、XCT)分析表明,其表面形成了富含锂无机物的坚固SEI,同时其多孔结构有效的缓解了体积效应,抑制了其粉化(图5)。最后,构筑了基于LiAl-p和NCM811的全固态电池🧂,其具有200 mAh g−1的初始比容量(0.1 C)👱🏼♀️👩🌾,在1 C下循环1800圈后,容量剩余率为83%。此全电池的最高面容量可达11.9 mAh/cm2,高于目前报道的基于LMA和合金负极的硫化物全固态电池的最高面容量(图6)👳🏿。

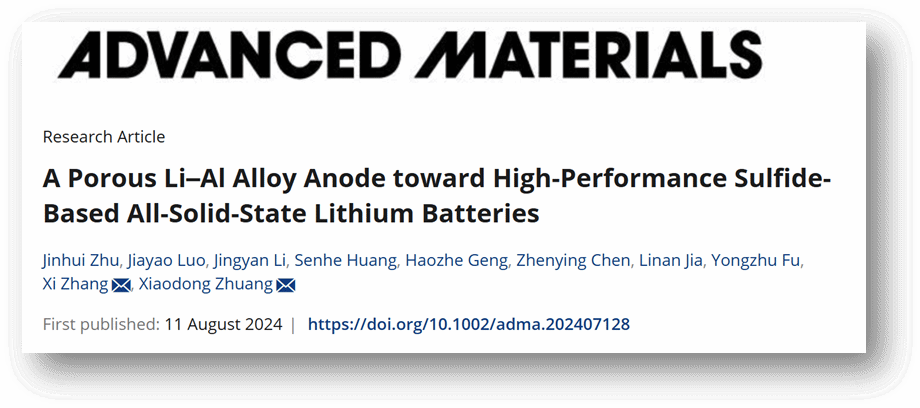

图1. LiAl-p和LiAl-d的示意图(a,b)👷;XCT重构三维图(c🧑🏽🎄📒,d);以及FIB-SEM图(e💇🏼♂️,f)。

图2. LiAl-p/d电极的脱嵌锂曲线(a)。LiAl-p/d电极原始状态👩🏽🚒、脱锂状态以及嵌锂状态下的截面SEM图(b-g)㊗️。

图3. LiAl-p与SSE界面处的原位拉曼谱图(a)🎽。LiAl-p与SSE界面处的分子动力学模拟理论计算(b-i)。

图4. LiAl-p对称电池的临界电流密度(a)及与文献报道值比较(b)。LiAl-p/d对称电池的长时脱嵌锂循环(c),以及不同循环阶段的EIS谱图(d😩,e)。

图5. 循环后LiAl-p的表征✶:TOF SIMS谱图(a)及三维重构图(b)。循环后LiAl-p和LiAl-d的FIB-SEM图(c👨🏿💼,d)和XCT图(e😚,f)。LiAl-p/d在循环过程中的结构变化示意图(g)。

图6. LiAl-p/d|NCM811全电池性能表征:充放电曲线(a),dQ/dV曲线(b),原位压力变化曲线(c),倍率曲线(d)👨🏿,长周期循环曲线(e)🚬,正极高载量充放电曲线(f,g)以及与文献报道值的比较(h)。

该论文通讯作者为杏宇平台庄小东教授和机械与动力工程学院张希教授;第一作者为杏宇平台化学化工学院和杏宇平台注册合成科学创新研究中心助理研究员朱金辉博士🥌。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202407128

以上工作得到了基金委面上👸🏻、上海市科委、GF经费资助👨🏽✈️。

交大主页

交大主页